Цель занятия – закрепить понятие о сложноподчиненном предложении, научиться выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненных предложений.

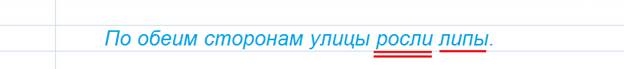

Нам известно, что простое предложение является основной единицей синтаксиса. Оно выражает законченную мысль, характеризуется интонационной и смысловой законченностью и имеет грамматическую основу, состоящую из подлежащего и сказуемого (двусоставное предложение):

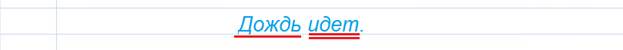

Или одного из них (односоставное предложение):

По наличию или отсутствию второстепенных членов предложения бывают распространенными:

и нераспространенными:

По цели высказывания предложения делятся на повествовательные:

побудительные:

![]()

вопросительные:

![]()

По интонации простые предложения делятся на восклицательные:

![]()

и невосклицательные:

![]()

По наличию или отсутствию всех необходимых для понимания членов предложения могут быть полными:

и неполными:

Кроме того, различают два основных структурных типа предложения – простое (имеет одну грамматическую основу) и сложное (имеет две и более грамматических основ).

В зависимости от средств связи простых предложений в составе сложного, они делятся на союзные и бессоюзные, а союзные, в свою очередь, на сложносочиненные:

![]()

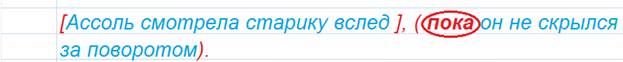

и сложноподчиненные:

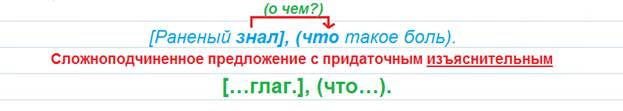

Сложноподчиненные предложения, состоящие из двух простых, по смысловому значению придаточного принято делить на три основные группы: сложноподчиненные предложения с придаточными определительными,изъяснительными и обстоятельственными.

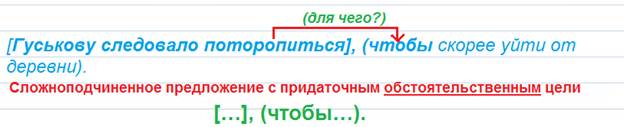

Сложноподчиненные предложения могут содержать два или более придаточных и по-разному соотноситься друг с другом, образуя три основных вида подчинения: последовательное, параллельное и однородное.

Завершающим этапом при изучении сложноподчиненных предложений является синтаксический разбор, который позволяет свести воедино все знания как о простом предложении, так и сложном.

Можно представить следующий план синтаксического разбора сложноподчиненного предложения.

1.Вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

2.Простые предложения в составе сложного, их грамматические основы.

3.Вид связи между простыми предложениями в составе сложного (союзная или бессоюзная).

4.Если союзная связь между частями, то отметить, какое предложение – сложносочиненное ли сложноподчиненное.

5.Если сложноподчиненное предложение, выделить главное и придаточное предложения, указать место придаточного по отношению к главному. (Если имеется более двух придаточных частей, указать способ соединения частей: последовательное, параллельное или однородное).

6.Подчеркнуть особенности строения: к чему относится и чем прикрепляется придаточная часть.

7.Языковые средства выражения смысловых отношений между частями (интонация, союзы, союзные слова, указательные слова).

8.Указать группу сложноподчиненного предложения.

9.Далее работать с каждым простым предложением в составе сложного, указывая вид предложения по наличию второстепенных членов, двусоставное или односоставное, полное оно или неполное, осложненное или неосложненное).

10. Составить схему предложения.

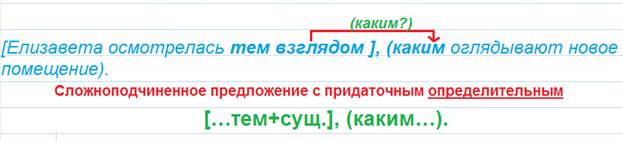

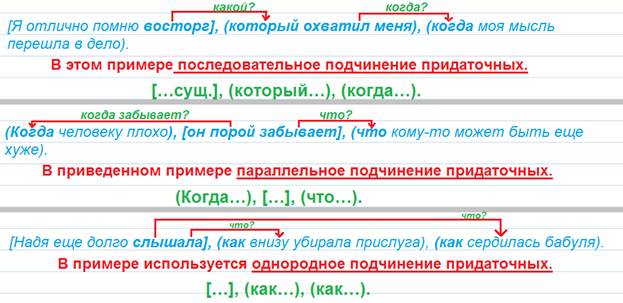

Рассмотрим следующий пример.

![]()

Это предложение по цели высказывания повествовательное, по эмоциональной окраске – невосклицательное, сложное, состоит из двух частей. В первой части грамматическая основа – уверяют, во второй – встреча сулит. Связь между предложениями – союзная, подчинительная, значит предложение в целом – сложноподчиненное. Главное предложение – Уверяют, а придаточное – что встреча с черной кошкой сулит несчастье.

Придаточное предложение стоит после главного и относится к сказуемому – уверяют, от которого ставится смысловой вопрос что? – что встреча с черной кошкой сулит несчастье. Средствами связи выступают подчинительный союз что и интонация. По значению и особенностям строения это предложение сложноподчиненное с придаточным изъяснительным.

Первое простое предложение Уверяют – нераспространенное, односоставное, обобщенно-личное, полное, неосложненное.

Второе простое предложение – что встреча с черной кошкой сулит несчастье распространенное, двусоставное, полное, неосложненное.

Схема: […], (что…).

Синтаксис тесно связан с другой лингвистической наукой – пунктуацией, изучающей знаки препинания, их назначение и правильную постановку в предложении. Можно представить следующий план пунктуационного разбора сложноподчиненного предложения.

1. Знаки завершения.

2. Знаки выделения придаточного предложения (предложений) в сложноподчиненном.

3. Знаки разделения и выделения в каждом простом предложении в составе сложного.

Рассмотрим следующий пример.

![]()

В конце предложения ставится знак завершения – точка, так как предложение повествовательное, невосклицательное. Предложение сложное, союзное, сложноподчиненное. Между главным предложением теперь младая роща разрослась и придаточным Где некогда все было пусто, голо ставится запятая – знак выделения между простыми предложениями в составе сложноподчиненного. В придаточном предложении между однородными сказуемыми пусто, голо ставится знак разделения – запятая.

Схема: (Где…), [ ] .

В конце можно сделать вывод, что любое сложноподчиненное предложение не является механической суммой двух или более простых предложений, так как возникает дополнительная информация, которая намного богаче той, что передается с помощью простых предложений. Благодаря использованию сложноподчиненных предложений наша речь становится разностороннее, полнее и выразительнее.

Подпишись и будь

в курсе новых событий и новостей!

Подпишись и будь

в курсе новых событий и новостей!