М.В. Ломоносов стал первым русским поэтом, который начал писать стихи на правильном чередовании ударных и неударных слогов, и эта стихотворная форма сохраняется до сих пор. На примере двух стихотворений мы рассмотрим особенности лирики М.В.Ломоносова.

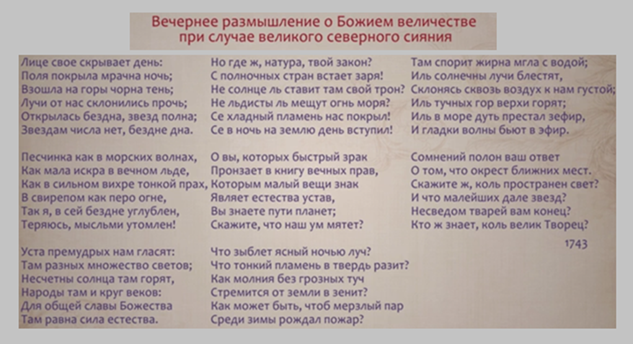

Обратимся к первому стихотворению, написанному автором в 1743 году: «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния».

Остановимся на двух особенностях данного стихотворения.

ü Первая особенность - пропаганда научных воззрений на устройство мира, которая составляет тему и идейную направленность стихотворения.

ü Второй особенностью является наличие в нем слов старославянского языка.

Напомню, что

старославянский язык – это книжный язык древней Руси, который в эпоху Ломоносова уже устарел.

Почему же автор, поборник Просвещения, использует вышедшие из употребления слова в своем стихотворении? Оказывается, как поэт классицизма, Ломоносов намеренно использует старославянизмы, чтобы придать речи торжественность, возвышенность.

Послушайте первые строки стихотворения:

Поэт использует устаревшее слово «лице», краткие прилагательные «мрачна», «чёрна», которые придают стихотворению величественность, спокойствие. Мы представляем наступление ночи: поля, горы окутывает мгла, уходит за горизонт солнце, и над нами появляется звездное небо...

Давайте подумаем, как образовано слово бездна? От существительного дно и предлога без, т.е. место без дна. Заметьте, какое яркое выражение подбирает поэт о бескрайности мира: нет бездне дна! Ломоносов использует и старославянское слово звездам, а не звёздам. Благодаря этому появляется ритм стиха и, опять же, торжественность.

Свой восторг от увиденного северного сияния автор передает следующими словами:

Вид усеянного звёздами неба наводит поэта на размышления о бесконечности вселенной, о возможности существования других миров:

Взор повествователя прикован к звездному небу. Ведь перед ним целый мир, скрывающий в себе величайшие тайны. Ах, как хочется проникнуть в них пытливому человеческому разуму! Поэт превращается в ученого, который задает себе массу вопросов, пытается найти на них ответы…

Поэт-ученый приходит к выводу о величии Бога – Творца, который создал этот прекрасный и удивительный мир, бесконечный и наполненный тайнами. Стихотворение заканчивается словами:

Не случайно произведение называется «Вечернее размышление о Божием величестве…» Слово величество— старославянское, образованное от великий. В заголовке указывается цель повествования (о Божием Величестве), а в заключительной фразе содержится главный вывод из сказанного (коль (т.е. как) велик Творец). Этот вывод дается в форме риторического вопроса, т. е. такого вопроса, который не требует ответа:

![]()

Подпишись и будь

в курсе новых событий и новостей!

Подпишись и будь

в курсе новых событий и новостей!